使い易く 慣れ易い 遠近・中近・近々両用眼鏡 を作るために。

快適な遠近両用メガネを作る為の

初心者向けアドバイスHP

【 眼鏡で矯正するものって何? 】

例えば「眼鏡で近視を矯正する」とか言いますが、

メガネが初めてだったり、基礎知識のないの人にとっては、

『近視ってどういうこと??』と思うこともあります。

ここでは、眼鏡で矯正する物の一部の説明しておきます。

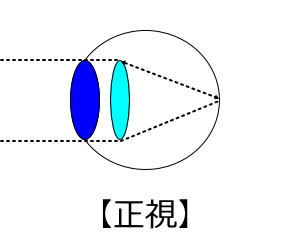

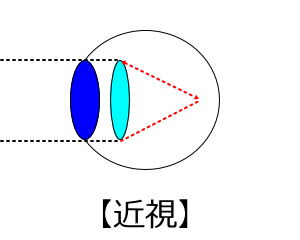

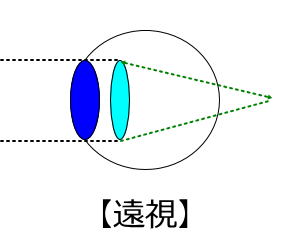

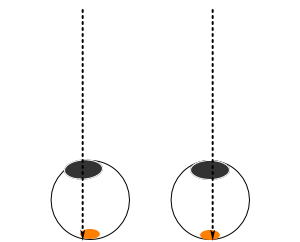

① 正視・近視・遠視とは?

|

|

|

| 青色:角膜、 空色:水晶体として、 網膜に焦点が合う状態。 所謂、眼の良い人。 |

網膜よりも手前に 焦点がある状態。 |

網膜よりも後ろに 焦点がある状態。 網膜にはぼやけた 画像が映り込みます。 |

【眼が近視傾向になるか、遠視傾向になるかの要素】-ちょっと細かく言うと-

◆Corneal Power ‐ 角膜の度数

⇒(平均43D)これより強いと近視傾向。弱いと遠視傾向。

◆Anrerior Chamber Depth - 前房深度

⇒(平均4.3㎜) これより浅いと近視傾向。深いと遠視傾向。

◆Crystalline Lens Power - 水晶体の度数

⇒(平均21D) これより強いと近視傾向。弱いと遠視傾向。

◆Axial Length - 眼軸長(角膜から網膜までの距離)

⇒(平均24㎜) これより長いと近視傾向。短いと遠視傾向。

※『傾向』になっているのは、単体で見た場合なので。

これらの要素を総合して近視系になるか遠視系になるかが決まってきます。

(例えば前房深度は深いのに、眼軸長がものすごく長いと近視になったり。)

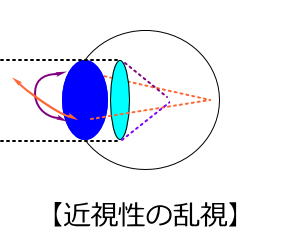

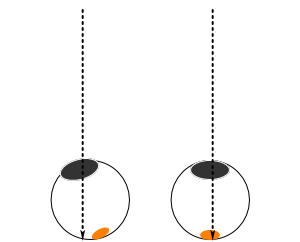

② 乱視 とは?(不正乱視は除く)

◆眼の形がラグビーボールのように楕円形だった場合、

カーブの『キツイ』部分と『緩やかな』部分が出来ます。

カーブの一番強い面では、カーブの緩い面よりも『手前』で結像して、

緩い面はそれより奥で結像します。

乱暴な言い方になりますが、

この焦点が2か所になる(離れてしまう)状態を乱視といいます。

「乱視には属性による種類があります。」

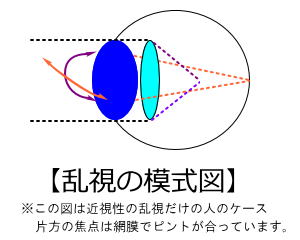

「どのように焦点が2か所になるか」は、下記の図を見てください。

|

|

|

焦点は2つとも近視。 近視で、近視性の乱視もある人の例。 片方の焦点が網膜にある場合、近視性の乱視だけがある人。 |

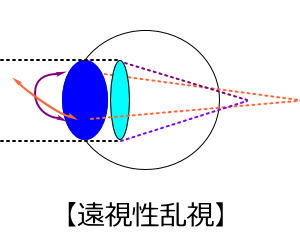

焦点は2つとも遠視。 遠視で、遠視性の乱視もある人の例。 片方の焦点が網膜にある場合、遠視性の乱視だけがある人。 |

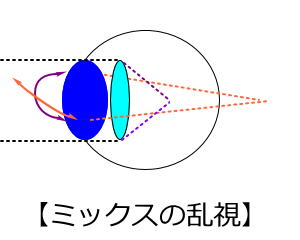

片方 近視、片方 遠視。 遠視で、近視性の乱視のある人の例。 ★遠視と近視の双方の性質をもつ、ミックス的ともいえる眼の人。 |

2つの焦点の距離が離れるほど『乱視が強い』状態になります。

逆に2つ焦点間の距離が近いほど、『乱視は弱い』状態になります。

なお、最近の視力測定結果を思い返してみると、

単性の近視性乱視やそれ以上の近視の過矯正の眼鏡をかけている、

いわゆる過矯正状態の眼鏡の装用者が多く、

実際の買い替えサイクルよりも短く、何より良い視生活が遅れていない、

そんなお客様が増えているので、悲しくなる悲しくなることが増えています。

話を元に戻しましょう。('ω')

|

「乱視だけの人」とは、 乱視原因になる、焦点2つのうち、 片方だけ網膜上にあるのことです。 左の図をご覧ください。 片方の網膜上にない焦点が、 網膜よりも手前にあります。 これは『近視性の乱視だけ』の例。 これが網膜よりも後ろに焦点がくる場合は『遠視性の乱視のみ』の眼の人です。 |

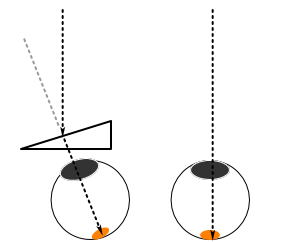

③プリズムによる矯正

| プリズム 矯正不要 例 | プリズム 矯正不要 例 | プリズム 矯正必要 例 |

|

|

|

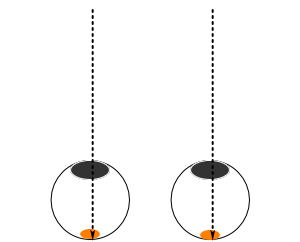

起立した人を、 両目で見たときに、 左右の眼の画像を 脳で同時に認識して より明確に物を 見る事ができます。 遠近感もでるので、 距離感でます。 |

仮に斜視気味で、 多少眼が外向きでも 網膜上のある程度の (橙色の)範囲なら プリズム矯正を しなくても、 誤差の範囲だと 脳が判断してくれて 普通に見える 感覚になります。 |

今度は許容範囲を超過。 (橙色の範囲外) 片目ずつは見ることが 出来ても、 両目でだと、脳が 1つの物に認識できず、 ダブって見える 状態になります。 この場合、プリズム 矯正が有効です。 |

上の例では『斜視』のように少し外向きにしていますが、

内向き、上下向きもあります。

~内斜視。外斜視。上下斜視。

目の位置だけを見ると、見た目では全く正面を向いているのに、

網膜上では「修正の利くエリア(橙色)外」に認識することもあります。

|

右の図を例にすると、 薄い灰色の延長線上の物しか、 左目は見えません。 そこで、プリズムレンズで、 正面視時の像を見えるように 矯正することが出来ます。 こうして両目で同じ物を認識し、 より明確に物を見ること可能に。 遠近感も生じやすくなります。 本例は、外斜視。 内斜視や上下斜視も同じように矯正が可能です。 |

※ただ、斜視や斜位だからといって、必ずプリズム矯正というわけではありません。

⇒上段の真ん中の例のように、ある程度のズレがあっても、

修正可能範囲内なら融像が可能で負担が掛らず、不要になります。

※また細かく検査をしていくとわかりますが、

検査過程で多くの人に何らかの(生理的な)「ズレ」があります。

検出できたからプリズムを入れるという性質のものではありません。

☆本当にプリズムが必要な方が、初めてプリズム矯正をすると、

両眼で物を見ることが出来るようになり、

脳で両目の画像処理を行うようになります。

これで両眼視のできている普通の方の見え方と同じになるのですが、

それまでは片目の画像処理で物を見ることになれていますので、

はっきり見えることに慣れるまでは、

人によって「疲れたり」、立体感が出ることで「浮いた感じ」など、

違和感をお感じになられる方もいらっしゃいます。

すぐに慣れる方もいらっしゃいますが、個人差がありますので、

焦らず、適当な時間使用し、徐々に装用時間を延ばすことをお勧めします。

「無理にならそうとするのはよくありません。」

負担にならない、個人個人のペースで使用することが最も大切なことです。

それが一番効率的に、最も早く慣れていくための鉄則でもあります。

☆彡 次は〈 フレームの基礎知識 〉です。⇔クリックでジャンプします。