�u�ݐi�����Y�̎d�g�݂Ǝ�ށv-���ߗ��p�E���ߗ��p�E�߁X���p�E�ᐸ��J�y���^�ዾ�����߂Ă̕��ނ��̐���-

���ߗ��p���K�l�Ƃ́H�i��d�œ_����ݐi���œ_�ɁB�j

���ߗ��p���K�l�����Y�Ƃ́A�ꖇ�̃����Y�ɁA

�u�����p�̓x���v�Ɓu�߂��p�̓x���v�����郌���Y�ł��B

�w�����x�̉��ߗ��p���K�l�����Y�́A�w�����p�̓x���̃����Y�x�ɁA

�w�߂��p�̓x��������t���i�܂��͖��ߍ���ł���j�f�U�C���ł����B

�ȒP�ɖ͎��}������ƁA���L�̂悤�ȏ�ԂŁA

�w�i���j���t�������Y�x�ƂƌĂ�Ă��܂����B

�y�Q�d�œ_�����Y�̖͎��}�z |

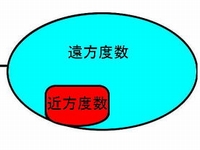

��������w2�d�œ_�����Y�x�ƌĂ�ł��܂��B

�������ߕ����A�P�œ_�����Y�̌������ɂȂ�A

1�̃��K�l�Łw���E�߁x���Ɍ�����D�ꂽ�@�\�����Ă��܂��B

���܂ł��A�Ⴆ�A��t�A���Ȉ�t�A���ȋZ�H�m�����ɁA

�ʏ�ƈقȂ����A�܂��͓��������x���E���C�A�E�g�ݒ�ɂ��邱�ƂŁA

�ݐi�^�̃����Y�ɗD��Ƃ����Ȃ��g������̗ǂ�������A

����ȍ�Ƌ�������Ŏg�p������ɂ́A�����߂��邱�Ƃ�����܂��B

���������A�����̐l�̏ꍇ�́A�����܂œ��ꐫ�����߂��Ȃ��̂ŁA

�w���ԓx�����Ȃ��x�A�w�V�����ƈ�ڂŕ������x�Ƃ����Q�̗��R����A

�u���ڂ̂Ȃ����ߗ��p�i�ݐi�����Y�j�v���a�����A����̍�������A

����Ȃ�Z�p�i���ŁA���݂̎嗬�́w�ݐi�����Y�x�ɕω����܂����B

�i�P�j�y�ݐi�����Y�̎d�g�݁z

�w�����Y�ɋ��ڂ������A���X�ɓx�����ω����郌���Y�x��

�w�ݐi�����Y�x�ƌĂт܂��B

�w���ڂ̂Ȃ����ߗ��p�ዾ�����Y�x���A

�w�ݐi���K�l�����Y�x�̎�ނ̈�ł��B

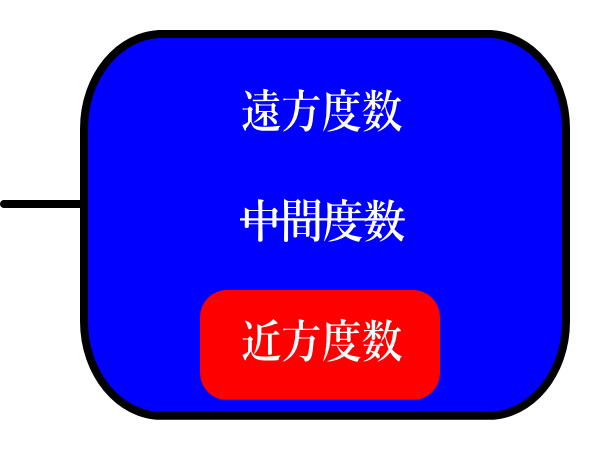

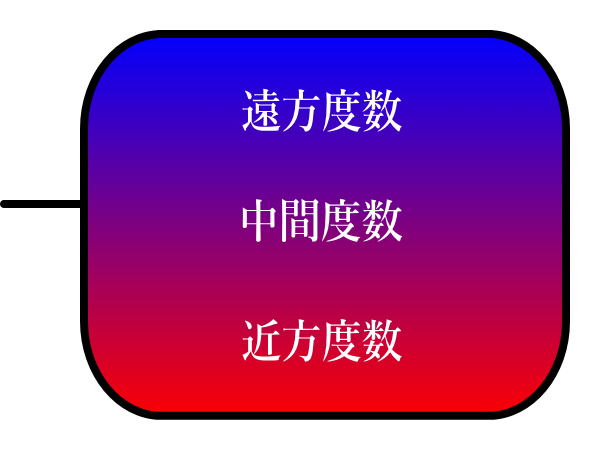

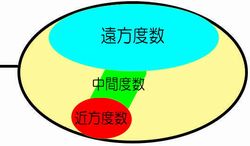

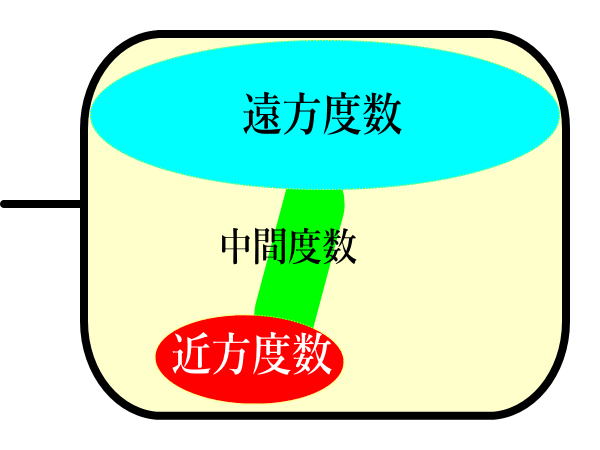

��̐}�Ő�������ƁA�㕔�̔Z���F�������p�̓x���B

�����̐ԐF�̕������A�߂��p�̓x���������Ă��܂��B

�Z������Z���ԂɁA���X�ɕω������Ă��āA

�u�ƐԂ̒��Ԃ̂قڍ��F�v���u���ԓx���v������ɂȂ�܂��B

�����A�߂�������Ƃ��ɁA�l�Ԃ͊��ڂɂȂ�̂ŁA

���ߗ��p���K�l�����Y�Ƃ��Ă���ƁA����ȃC���[�W�ɂȂ�܂��B

��L�̂悤��

�y�z�F �����x�� /

�y�z�F ���ԓx�� /

�y�ԁz�F �ߕ��x�� /

�Ƃ��������ŐF��������ƁA�ȒP�ɏ����Ɖ��L�}�ɂȂ�܂��B

�y���ߗ��p�����Y�̖͎��}�z |

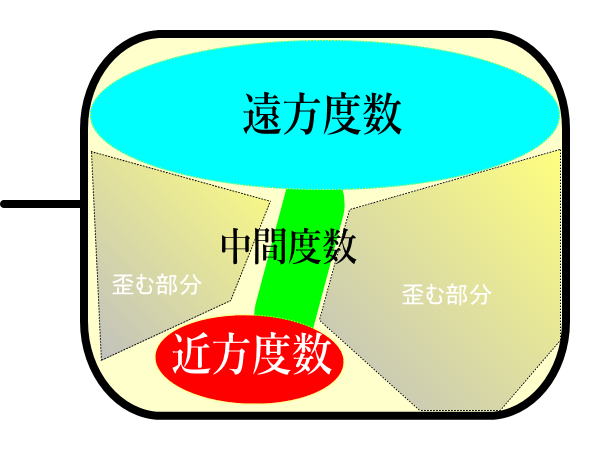

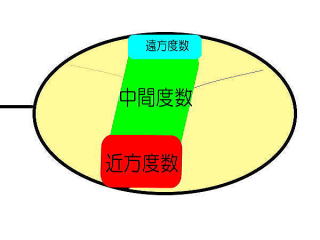

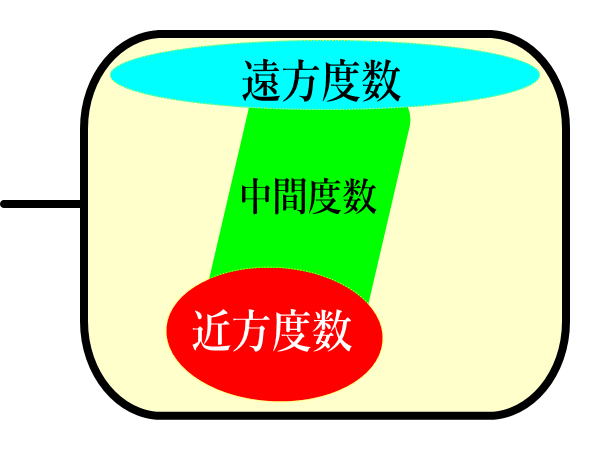

�w�ݐi�����Y�x�̓����́A�l�X�ȓx���������Ă���A���ڂ̂Ȃ��f�U�C���B

��̐}�̂悤�ɉ����Ƌߕ��̓x���̑��ɁA�ΐF�ŋL�����w���ԓx���x�����邱���B

��d�œ_�Ɣ�r����ƁA�w���ԓx���x�����݂��邱�ƂŁA

�ǂ̋����ł��s���g�������A�֗����A�b�v�B

�ݐi�����Y�́A���֗��ȃA�C�e���Ƃ��Đi���������Ă��܂��B(#^^#)

�i�Q�j�y�ݐi�����Y�̎�ށz

���K�l�ƊE�ł́A��Ɏg�p�ړI�ɂ���āA�ݐi�����Y�ނ��Ă��܂��B

�i�����ƍŐV�����Y�Ȃ̂��A���i�̍���Ō��O�ɁB�j

�e�����Y���[�J�[�ŕ��ޕ��@���قȂ邱�Ƃ�����܂����A

���́A�l�I�ɉ��L�S�ɕ��ނ��āA�X�܂Ő������Ă��܂��B

�y���ߗ��p�����Y�z/�y���ߗ��p�����Y�z

/�y�߁X���p�����Y�z/�y�ᐸ��J�y���^�����Y�z�A����4���ނł��B

�ȉ��A���̊ȈՐ����̂܂Ƃߕ\�ł��B

| �� �� |

���ߗ��p �����Y |

���ߗ��p �����Y |

�߁X���p �����Y |

�ᐸ��J �y���^ �ݐi�����Y |

| �� �� �} |

|

|

|

|

| �� �� �x �� �� 1 |

+0.75�`3.50 (�ꕔ+0.50�L) |

+1.00�`3.50 | -1.00 or -1.50 ��2 |

+0.53 , +0.88 ��3 Light : �{0.57 Medium:+0.76 Heavy : +0.95 |

| �� �i �� �� 4 |

15 or 14 �o 14 or 11 �o 20 mm |

23.5 mm ( or 20 mm) ��5 |

--- | 14 �o |

| �x �� �� �z |

�����x���� �������݁B ���ԓx���� �ߕ��x�����A �o�����X�悭���z�B |

�����x���� ���炵�āA ���ԓx���� �ߕ��x���� ��Ƃ���B |

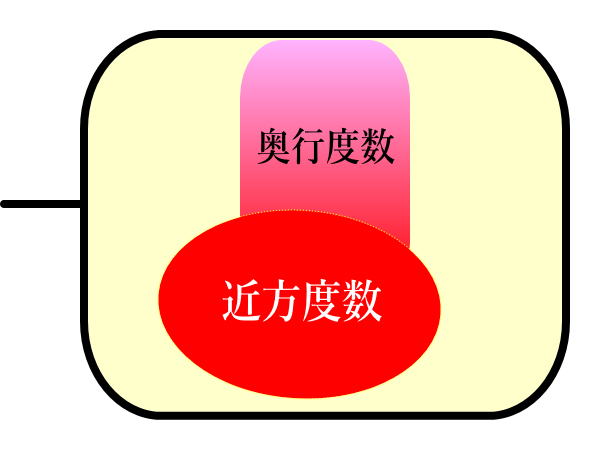

���s���x�� �x���ω��B �ω������Ȃ����A���ɗL�����삪�g��B �قڋߕ��� �x���� ����₷���B |

�قډ��p�x���ō\���B �y���S�y���z �x���̈�� �����ɕ��z�B |

| �� �� �� �� �E �� |

�E�c�ƐE �E���s �E�h���C�u �E������ �V���b�s���O �E�ނ� �t�B�b�V���O |

�E��t �E�b��t �E�Ǘ��E �E�~�� �E���� �E���e�t �E�����t �E�p�\�R�� |

�E�I�y���[�^�[ �E�f�U�C�i�[ �E���� �E�Ǐ� �E�p�\�R�� |

�����ԃp�\�R����Ɠ��ŊႪ����10��ȏ�B �E�V��ɂ͑������ǔ���������A�����ȕ��B |

| �� �l |

�ݐi�т̐v�ɂ���Ă� ���ߗ��p�� �߂� �茳�̍L���B |

�����g�p�̂ق� ���s�����܂��Đv�B |

���ȏ�Ԃ� �g�p��O��ɐv�B |

�g�����Ƃ��� ���ߗ��p�ዾ�Ɠ����B ���s�g�p�\�B |

�� �y�e�v�̐��l�z

���ݐi�ђ��E�����x���́AHOYA�����Y�����ۂ̃����Y���ɂ��Ă��܂��B

��1�y�����x���z�F���p�x������ߗp�x���֕ω����Ă���x���l�B

���i��j���p�x�� S-5.00�@�ߗp�x�� S-3.50�@�����x��(ADD) +1.50

��2�y�߁X���p�����x���̃}�C�i�X�\���̗��R�z

���ߗp���牜�s���i�����p�j�x���v�Z���Đ��삷�邽�߁B

�i��j�ߗp�x�� S-2.00�@���s�x�� S-3.00�@�����x��(ADD) -1.00�@

��3�y ��J�y���^�����Y�� �����x���̐��l �z�ɂ���

���[������������x���ɂȂ��Ă���̂́A��J�y���^�̐v���ƁA

�@���̒[���̂���x�����K���Ă���ƃ��[�J�[���l���Ă���悤�ł��B

�@�e�X�g�����Y�ɂ��A�[���̂���ׂ��������x����\�L���Ă���A

�@�������������܂��B(^-^�j

��4�y�ݐi�сz�F���p����ߗp�܂ł̓x���ω����N���钷���B�p�r�ɂ���đI���B

��5�y�X�^���_�[�h�z�Ɓy�n�C�O���[�h�z�v�ňقȂ�܂��B

�@�i�O���[�h�̏ڂ��������́A�R�R���N���b�N�B�j

��6�y���ߗ��p�ዾ���K�l�z�Ɓy�ᐸ��J�y���^�ݐi�����Y�z�̈Ⴂ�́A

�@ �w �R�R �x���N���b�N�������������B

��7�y���ߗ��p���K�l�z�⑫�����́A�w �R�R �x���N���b�N���Ă����������B

���]���̂������ߗ��p���K�l�����Y�́A�v�ŕ]������Ă��܂��B

�@�����ł́A�ݐi�����Y�̕��ނɂƂǂ߂܂��B

�i3�j�y�e�ݐi�����Y�̊ȒP�ȕ⑫�����z- �d�����e���� -

�y ���ߗ��p���K�l �z

�q���ߗ��p���K�l�r�́A�����̂��̂��L���A��������ƌ������A

�u�펞�ዾ���������܂܁A������߂����������q�l�ɂ����߁v�ł��B

�܂��A���ߗ��p�����߂Ă̕��ŁA�w���̊ዾ�ł��߂��������Ȃ��킯�łȂ��x�A

�����̘V��̕��������߁B�i�X�E�X�^�b�t�ŁA�����̈قȂ邱�Ƃ���܂��B�j

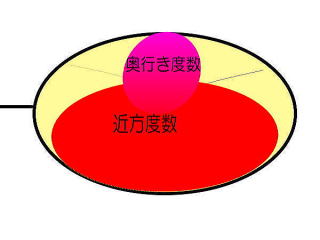

���ߗ��p���K�l�����Y�̎d�g�݂́A�x�����z�́A��̏�̐}�̂Ƃ���ł��B

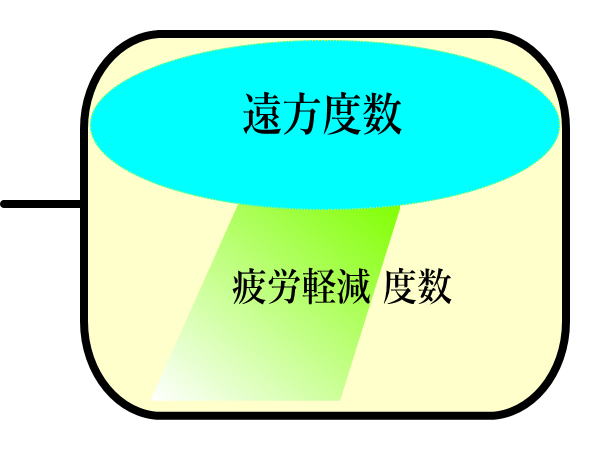

�����ċߔN�ł́A���̂悤�ȉ��ߗ��p�����Y�̂ق��ɁA

���p�����̓x���𒆊ԋ����ɉ����ߏd���̉��ߗ��p�����Y���쐻�\�ł��B

����̂����ɉ������K�v�Ȃ̂́A�s���A��̒ʋΈʂ̏ꍇ�A

�����A�p�\�R���⏑�ޓ��̒��ߋ����������̂ŁA�ƂĂ��֗��ł��B

���ߗ��p�����Y�ɂ������p�̓x���������Ă���̂ł����A

����ɔ�ׂĉ������ǂ������Ă��܂��B

�l�I�ɂ͏\����Ԃ̉^�]�����Ȃ��ł��Ă��܂��B

�i���������l����x���ݒ�ɂ��A����l������Ǝv���܂��B�j

���Ƃ͉��ߗ��p���K�l�́A�����Y�v�i�f�U�C���j�ɂ���Č��������ς��܂��B

��܂��ȃO���[�h�́A�R�R���N���b�N���Ă������������B

�y ���ߗ��p�ዾ �z

�w���ߗ��p�ዾ�x�����邯�ǁw�����d�����������������x�A�w�ݐi�����Y���x�A

�w�I�t�B�X��Ƃ̎����p�ŏ\���ȁx���q�l�ɂ����߁B

�܂��w�ߋ��ɉ��ߗ��p���K�l�Ɋ���Ȃ��������x�ŁA

���C�t�X�^�C���ɂ���ẮA���ߗ��p�ዾ���ăg���C�ł����߁I

�˂Ƃ����̂��A���ߗ��p�ዾ�́A�g������x�����̏������ɂ���ẮA

�@���ߗ��p�ዾ��芵��₷���Ȃ�\�������邩��ł��B(*'��'*)

�y �߁X���p���K�l �z

�V��̋������ɂ́A���s��������x��������A

�V�Ꮙ���̕��ɂ́A�����܂Ō�����֗������������₷�������Y�ł��B

�w�ዾ���|����K�����Ȃ����x�A�w�����������s�v�ŁA���ዾ�̕��x��A

�w���K�l���|�����܂ܕ����Ȃ��x���ɂ����߂ł��B

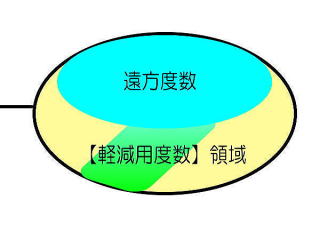

�y �ᐸ��J�y���i�ړI�j�^ �ݐi���K�l �z

��G�c�Ɂw���ߗ��p���K�l�x�Ƃقړ��������ŁA�w�����Ԃ̋ߕ���Ƃ�����x

�w���E��l��Ώۂ́A�����Y�����Ɂw���S�y���x�̓x�����������A�V�����v�B

�i�ʏ�͉��ߗ��p�ዾ���㉺���̏������t���[���ł�����\�B�j

�ŋ߂̃��K�l�t���[���̗��s�́A��r�I�㉺���̋����A�ׂ��f�U�C���B

����ɍ��킹�ď������t���[����p�̗ݐi�����Y����������Ă��܂��B

�� �⑫���� ��

�e��ݐi�����Y�̎d�g�݂Ǝ�ނ̐����ɕt�����A

�ǂ̂悤�ȕ��ɂ����߂����L�ڒv���܂����B

�L�ړ��e�́A���[�J�[������������e�A�قڂ��̂܂܂ł��B

���������K�ȉ��ߗ��p���K�l���͂��߂Ƃ��āA���ǂ��ݐi���K�l�́A

�x�����܂߂āA���q�l�̎g�p�����A�@�B�I�ɕ��ނ���̂ł͂Ȃ��A

���q�l�̎g�����A���A�ȂȂǂ̎����ƕ�������̎��ɂ��A

�傫���ς���Ă��镔�����Ƃ������܂��B

���ۂɓ��X�̏ꍇ�A�Ǝ����R���T���e�B���O���s�����ƂŁA

��ʓI�ȃ����Y�I���A�x���I���ƈقȂ�ዾ��B

�����K�Ȋዾ��A���n�����Ă����������Ă���܂��B(#^^#)

����G�c�ȗ�����ɋL�ڂ��܂��̂ŁA

�@�p�r�ɂ��ݐi�����Y�I�т̌o���҂̎Q�l�ɂ����������B

���ǂ̒��x�̃����Y�̏c�����K�v���́w���ߗ��p�����̃t���[���Ƃ��x���B

���ݐi�T���O���X�������̕��́w�ݐi�T���O���X�̃R���Z�v�g�x���B

�����ꂼ��̊Y�������N���b�N����ƃW�����v���܂��B

���c�@���́q ���ߗ��p�ዾ�E���ߗ��p���K�l�̎g�p��̒��ӓ_�E���炵�� �r�ł��B

�̕������N���b�N�ŁA�W�����v���܂��B