(6)【 眼鏡の使い心地が製作者によって違うのは何故? 】

どの工程で差が生まれるのか?

「眼鏡は作る人によって(どこで)差が出るのでしょうか?』という

ご質問が複数の方からありましたので、個人的な見解として記します。

★未だしっくりしない部分もあるので、一つの参考程度にお考えください。(^^;)

⇒遠近両用メガネの製作を例にして書いてみます。

【 度数測定と製作度数の決定 】の段階

◇度数測定の内容を大まかに2つに分けて考えてみます。

(a)全ての基準になる、遠くを見る為の最適度数を測定。(完全矯正値)

=病気などの例外を除いて、お客様の体調で多少の誤差が生じても、

きちんと測ることができれば、誰が測ってもほぼ同じ度数になります。

(b)完全矯正値を元に、様々な要因を加味して装用度数決定。(装用度数)

=「お客様の体格、作業姿勢、目的物の大きさや特性」と、

加入度数測定時の単一度数での明視範囲と旧度数との兼ね合い」等々、

書ききれない様々な要因を加味して度数決定するため、

製作者の質問方法、解釈や理解の度合いにより、異なってまいります。

簡単に換言すると、

(a)は『正しい検査(方法)』という地図があれば、誰でもたどり着ける。

(b)は『より快適な装用度数』という目的地に行くためには、

『お客様からの情報を十分理解しないとたどり着けない』といった感じです。

必要なことは、眼鏡に対する具体的な見え方のご希望を多く、製作者に伝えること。

製作者側は、よくコンサルティングと観察・考察をすることで、

色々な意味でお好みを知り、加味すべきだと私は考えています。

【メガネ製作時】の段階

◇度数を決定した後、今度は製作度数を最大限に生かす過程が必要です。

(c)レイアウト設定

先ほど(b)装用度数決めた時の様々な情報を『柱』に、

製作眼鏡のアイポイントを決めるプロセス。

『どこに『遠く用』『近く用』の度数をレイアウトしたメガネにするか?』

簡単に言えばそれを決める工程です。

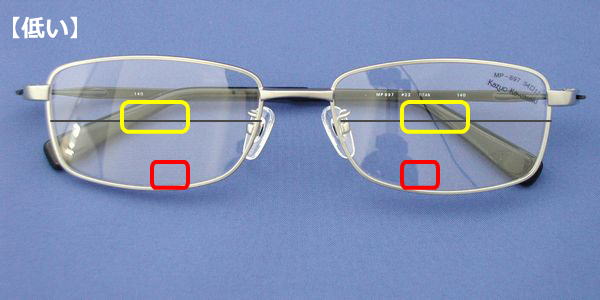

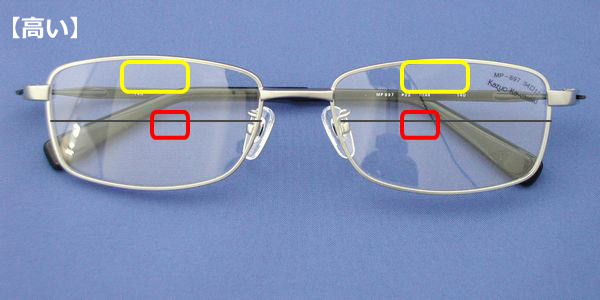

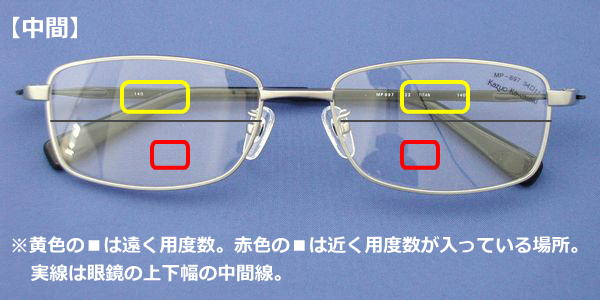

まず資料用に眼鏡を見比べて下さい。

(正確な図ではありません。違いが分かりやすいようにしています。)

◇黄色の□が遠く用度数・赤が近く用度数の位置。

◆装用するお客様の『瞳孔の位置』は、黒い実線のよりも少し上位と仮定します。

この資料用画像を見てどのように感じますか?

正しい物はどれと考えましたか?

→多分【中間】が『正しい』と多くの考える方と予想します。

≪極端≫に【高い】と【低い】設定では、使いづらさを訴える人が多くなります。

◎では、極端に【高い】・【低い】という設定は間違いでしょうか?

私は【高い】・【低い】の両方の設定の眼鏡を何本もお作りしていますが、

それぞれお客様が『快適』にご使用頂けております。

つまりお客様の使い方、タイプによって、

適した設定が変わってくるということです。(^^)

申し上げたい事は『大多数の方が満足する設定』は確かに存在しますが、

『お客様が必ずその大多数に当てはまるか』は別で、

製作側は先入観を捨て、目の前のお客様と向き合う姿勢で

全てに臨む必要があるということです。

機械的に作業をせずに、少しの工夫で大きな見え方の改善がでてきます。

(d)プレ & 本フィッティング

◇かけ心地をよくするという効果の他に、使い勝手の向上のために行います。

使い勝手が向上すると、見え方も楽に感じるようにもなります。

レイアウト設計時にプレ・フィッティングを行っていますが、

実際の装用時に想定通りであるかどうかをお客様にかけて頂き、

誤差が生じていれば、あおり角や前傾角やクリングス等の微調整で、

見え方の修正や軽減を行う工程です。

(c)レイアウト(d)フィッティングのプロセスで、

大きく見え方に差が生じるとするとどこの部分でしょうか?

私が考える重要な要因(ファクター)を2つあると考えています。

◆1つは『レイアウトとフィッティング調整する技術力』。

◆もう1つは、正しいレイアウトやフィッティングの方向性を決める為の

『お客様に対する分析・理解力』です。

お客様が納得されやすいのは、一つ目の『技術力』の部分だと思います。

文字通り、上手かどうかで様々な部分で差が出てきます。

もう一つの『分析・理解力』は分りにくいので、言い換えると、

お客様の立場で物を考えられるかという部分も含みます。

つまり眼鏡に関する基本的な点が優秀であっても、

お客様のご要望を理解できていなければ、

仮に高い技術力があっても

『製作者の思う理想のメガネ』の押し付けになってしまい、

お客様には【快適な累進メガネ】でなくなってしまうのです。

私は沢山の眼鏡を拝見しますが、「大多数的には理想の眼鏡」であっても、

お客様にとっては「使いづらい眼鏡」に出会うこともあります。

その時はいつも自分に振り返って考えています。

どんな職種・仕事もそうですが、人間力により差が大きくなります。

『技術とお客様の気持ちになっての細やかな気遣い』が必要になります。

お客様がお気づきになるは別にして、工夫した部分の有無の差が、

出来上がった眼鏡には色々な差となっていると実務で実感しています。

以上、観念的で抽象的な文章になったので、実例を簡単に記します。

▼ 当店での実例 ▼

(事例1)

当店で遠近両用メガネをお作りだったお客様で、他店で作りかえ。新度数に慣れず、旧度に交換してもらうことになったので、

当店で購入したレンズとその度数を知りたいとご来店。

当店データをきちんとお教えして再製作してもらったが、

見えるようにならなかったと再来店。

→ お客様のご要望で当店にて、『当店でお教えしたレンズかつ同度数』で作成。良く見えて快適とのこと。

(事例2)

お持ち込みのフレームに度数測定し、旧レンズでほぼ同じ度数でお作り。アイポイントと頂点間距離を調整して作製し、問題なくよく見えるとのこと。

⇒上記2つはフィッティングとレイアウトをお客様に合わせて製作した結果。

(事例3)

遠近両用が使いづらかったということでご相談を受けて、製作。以前よりもアイポイントをあげて製作したところ、快適とのこと。

⇒イメージ的に遠用部がふちのギリギリに設定(上の写真の【高い】くらい)

(事例4)

上記の逆で、近用部分が切れるくらいのレイアウトで製作。快適に使えるようになったとのこと。

⇒度数よりもレイアウト変更が効果をあげている例。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー−−−(以上、例終了。)−−−−−−−

◆『良い眼鏡をつくるにはお客様と製作者の共同作業』が必要で、

お互いの相性もありますが、うまくできた方のお話を伺ってみて下さい。

またお作りになられるときは、ご自身のご希望を出来うる限り伝えて、

お言葉をしっかり受け止めて製作するお店での製作をお勧めします。

各お店ごとに色々な工夫をなさっていると思います。

当店の眼鏡作りの特徴を分かりやすく説明している表もご用意しております。

……お客様のご質問への回答編 (回答編の目次に戻るには、ココをクリック。)