(16)【 遠近両用メガネの高め設定希望のお客様へ 】

- KazさんのHPをご覧のお客様へ -

一般ユーザーのKazさんが提唱する、ユーザー間でも『近遠両用メガネ』とも呼ばれる、

遠近両用眼鏡のアイポイントを、メーカー推奨値より、高くレイアウト製作する眼鏡。

近遠両用設定の遠近両用眼鏡をご検討中のお客様に、

当店をご利用になられる場合の事前説明ページとして、本ページを作成しました。

なお、近遠両用眼鏡の関連以外のご質問は、まず下記リンクでをご確認下さい。

| ・製作プロセスで見る当店の特徴 ・当店自己紹介(営業時間・地図等) ・レンズ価格の一例 ・その他のよく頂くご質問 | : : : : | ココ をクリック ココ をクリック ココ をクリック ココ をクリック |

もし上記の中に、お客様のご質問に対する回答がなかった場合は、

『ご予約・お問合せフォーム』(ココをクリック)をご利用下さい。

お電話でのご質問は、ご来店のお客様をお待たせすることになるので、

御遠慮頂いおります。ご理解のほどお願い致します。

では、ご希望のお客様は、ある一定の、設定に対する知識を持たれているので、

簡単ではございますが、ご説明を始めさせて頂きます。

(1)はじめに。

近年、眼鏡についてほとんど知識のない方も、店頭に立たれることが多くなり、

『メーカー推奨値をマニュアルに取り込み」、特に理由もなく、その設定で自動的に製作。

また、高め設定のお客様が、特に理由を示されることなく門前払い、

あるいは「理由なく製作拒否」されるようなことも、お客様から伺います。

Kazさんの提唱の「高めのアイポイント設定」の遠近両用眼鏡は、

そのお店・スタッフから見れば、「間違え・非常識」に考えだということになります。

でも、当店は、そういった「高め設定」の眼鏡を昔から製作していますし、

「高め設定」で「快適に」「楽に」使って頂いているお客様が実在しています。

つまり、Kazさん提唱の製作方法が、「使い勝手の良い眼鏡を作る」のに、

実は「大変有効な製作方法」の1つであると、御理解頂けると存じます。

※眼鏡を使う人・使い方・環境および使用条件は、その人ごとに異なり、

Kazさんも記載の通り、個人差があり、本設定で合わない人もいます。

ご注意下さい。

では、 イメージがわき易いように例を。

「眼鏡が物を見るための道具」という一つの側面から説明します。

例えば、ハサミ。

「右利きに右利き用・左利きに、左利き用」。

「大人用と子供用」といった形で、使う人によって設定を変えることで、

「設定方法の優劣ではなく」、「その方に適した道具」を作ることが出来ます。

当店の特徴は[ 丁寧なコンサルティング ]を通じ[ お客様の目的/環境/使い方/癖 ]を把握。

最適・最善と考える[ 度数/レイアウト/フィッティング ]をご提案するスタイルです。

お客様毎に異なる「見る個性や環境」で「より使いやすく、見易い眼鏡」にする為に、

数多の方法の中から、最適または最善の方法をご提案致します。

「測定・コンサルティング後」の結果が、「高め設定希望でご来店のお客様」にとって、

「高め設定」が最適であれば、そのように。

「違う設定が良い」と考えられる場合は、

「ご希望高め設定」と「別の方法」の両方をお話しします。

このように、別の設定をお勧めする場合もございますので、予め御了承頂きまして、

[ ご希望の高め設定 ]か[ 当店提案設定 ]のどちらにするかを熟考・ご選択頂きます。

またお客様が、「ご希望の高め設定」に不動で決められた際は、そのようにお作ります。

プロとしてご説明をした上でのご判断頂ければ、私ども責任を果たしたことになります。

誠意を持ってお客様に対応するのが私どものポリシーです。

予め御了承下さいませ。

「快適な眼鏡を御作りする要素」の1つであり、位置として「高め・中間・低め」といった、

「レイアウト・フィッティング」について、解説したページを別途ご用意しております。

ご興味のある方は、ココをクリックしてご覧下さい。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2)高め設定・近遠両用設定メガネの例

[ メーカー推奨のレイアウト設定 ]は確かにありますが、

その数値を[ 平均的な高さ ]と考えがちですが、それは統計的な考え方です。

極論ですが、出来合遠近両用眼鏡、統計的な考え方でレイアウトを決めていますが、

対面コンサルティングでは、[お客様の個性・使い道] を把握、より快適さを追求でます。

マニュアル通りのレイアウトに固執せず、お客様の適性にあわせて、

使いやすいさ・慣れやすさを求めた形の一つが、

Kazさん提唱の「近遠両用設定」だと、私は考えます。

このレイアウトの高め設定は、お客様の使用目的や環境、癖や好みによって、

[ 遠近両用レンズ ]だけでなく、[ 中近両用レンズ ]でも有効な方法になる方もいます。

※近遠両用メガネ設定の眼鏡を、中近両用と同じという人がいるようです。

それはまったく見え方が違い、同じではございません。

遠近両用の良いところを残して作られていますから。(*´ω`)

同様に、高め設定した中近両用は、近々両用とは全く違います。(=゚ω゚)b

各種高め設定の眼鏡実例(近遠両用メガネ・近中両用メガネ)

|

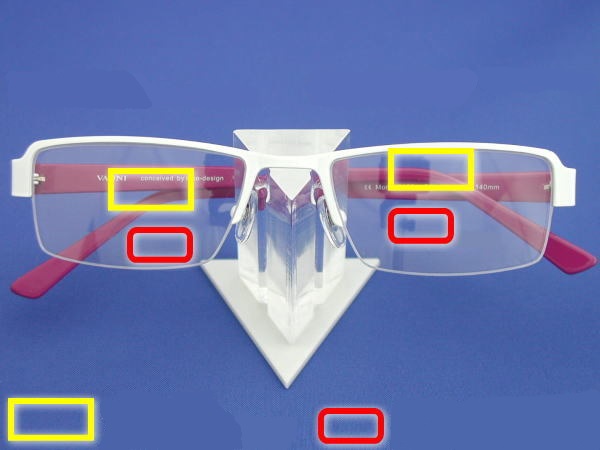

| 【 高め設定 遠近両用メガネの写真 】(=近遠両用メガネ) |

黄色:遠用度数の位置 ; 赤色部分:近用度数の位置 ⇒左側:メーカー推奨イメージ ; 右側:近遠両用 設定位置 |

| ◆ 使用目的: 起立姿勢で手元の専門書を読む。 → 使用環境: 電車内の身動きの取れない空間。 遠近・中近使用中だが、遠近でラッシュ時の読書困難。中近で通勤もするが、試しに製作。 高い机でのデスクワークは従来遠近より楽に。→目の回旋量と首の運動量が減少した。 |

|

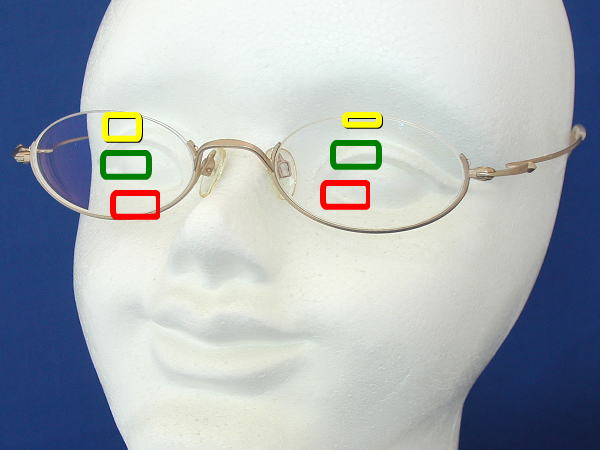

| 【 高め設定・中近両用メガネの写真 】(=近中両用メガネ) |

黄色:遠用度数の位置 ; 緑色:中間度数の位置 ; 赤色部分:近用度数の位置 左側:メーカー推奨イメージ ; 右側:近中両用メガネ 設定位置 |

| ◆ 使用目的: 長時間のパソコン作業。 → 使用条件: デスクトップパソコン使用。 〜累進初・遠用眼鏡をお持ち。近々両用的使用を希望。将来の歩行も視野に製作。 遠用は削れてかなり少ないが、切替り度数が減り、違和感が少なく感じるとのこと。 |

※累進帯を選択できる場合、よりお客様の使いやすい長さを選んで製作します。(=^^=)

★累進レンズレイアウトで「高め」・「低め」設定に否定的な眼鏡店も多いそうですが、

柔軟な考え方が「使いやすく、慣れやすい眼鏡」が必要なことを、

多くの方に知って頂けることを願っております。(^-^)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3)高め設定ご希望でご来店お客様へのお願い。

◆ 再度ご説明しますが、遠近両用メガネをより快適に製作するには、

[お客様の目の使い方・癖]/[作業環境・条件]/[目的(物)」の把握が必要です。

把握した結果、上記のように、ご希望と異なる内容を推奨する場合があります。

もちろん最終的にどんな設定で製作するかは、お客様のご選択になります。

お客様ご希望の高め設定での製作を拒否することはございません。

その点は御安心下さい。(物理的に不可能な場合は御容赦を…^-^;)

◇ 御持込フレームでも製作を承っておりますが、高め設定で製作する場合、

お客様の使い方・癖によって、フレームの適性要件が変わります。

当HPでは、メーカー推奨のアイポイント設定前後での製作を基準にした、

各種累進メガネに必要な上下幅を記載した数値を記載していますが、

近遠両用メガネ設定の遠近両用メガネとは、同列では語れません。

フレームを御持ち込みなること自体には問題ないですが、

お客様の個性やご希望と沿わない部分があれば、私からコメントすることがあります。

予め、御留意・御了承下さい。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4)番外編

: 他店で高め設定作成の眼鏡ご相談来店を検討中の方へ。

◇「近年両用の設定で、フレームの上から(?)mmのアイポイントと指定して作った。

その設定で出来ているか確認してほしい。」というご相談・お申し出が最近ありました。

御本人にも正直に申し上げましたが、大変困ってしまいます。

その理由を記しておきます

レンズの設計は、メーカー毎に特徴があるのに加えて、設計も異なるため、

メーカーがレイアウトシールを個別作成しています。

当店販売のレンズ分は、シールをご用意していますが、

販売しない製品のレイアウトシールをご用意しておりません。

加えて、量販店で遠近両用レンズなどを購入された場合、

メーカーと量販店の契約で生産される「オリジナルレンズ」の可能性が高く、

この場合、販売量販店以外の他社では、どんな設計かは分かららず、

正確な設計は、当該量販店の人間しか分からないようになっています。

(ほとんどのお客様がOEM・オリジナルレンズで設計は分かりませんでした。)

斯様な状況ですので、当店に確認依頼されても、正確にお答えできません。

◇ そして製作過程・状況で製作されたか把握していない眼鏡店が、

正確な設計も把握もせずに、製作眼鏡についてコメントすることは、

大変不誠実な上、さらなる混乱がおこるリスクがあります。

当店では責任ある対応を心掛けており、混乱を招くような責任の負えない事は致しません。

よって、お客様にご相談を受けても、コメント等を一切出来ません。

誠に申し訳ございませんが、

御理解、ご高察のほどよろしくお願いい申し上げます。

とはいえ、問題回避の助言が何も無いのはいけないと存じますので、

以下の通り、御確認を強くお勧めします。

(例)上からの5mmのアイポイントで指定して作る(作った)場合

1:必ず製作時(注文前)に、レイアウトシールを貼って、スタッフとお客様で確認。

2:お渡し日に、完成品にレイアウトシールを貼ってもらい、双方で確認する。

3:後日見え方相談に行ったり、作り直しをする時も同様にシール確認しましょう。

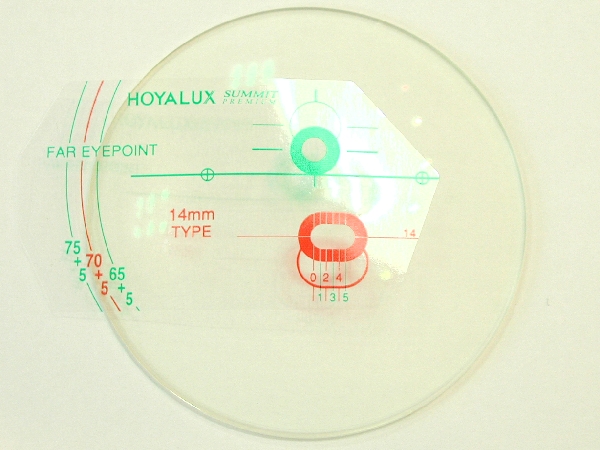

※ レイアウトシールの一例です。

販売契約店からの依頼でメーカーが販売店に送付します。

設計によって変わりますので、御買上げ店で御確認下さい。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - ここから先は、後日記載していきます。- - - - -

……お客様のご質問への回答編 (回答編の目次に戻るには、ココをクリック。)